di Federica Lacaita – Università del Salento

È un viaggio interminabile. La Puglia è infinita, ma vale la pena, a fine agosto, affacciarsi almeno sull’Adriatico. La tappa di Barletta prende lo spazio di una rapida passeggiata nel centro storico, all’ombra dei palazzi delle vie del centro. Lo si fa, a dire il vero, per andare a vedere il Colosso. Brandi, d’altro canto, di Barletta non parla poi molto. La sua attenzione è tutta dedicata a Trani, che negli anni in cui la visita (e lo fa per due volte, come egli stesso racconta) sta subendo il restauro del campanile della Cattedrale. Quando torna a visitare la città il restauro è concluso, ma il campanile sembra «costruito di blocchetti zucchero […] falso dalla punta ai fondamenti»[1]. Nient’altro che un ‘Epicedio’, merita questo campanile. E alla città che vorrebbe fare del turismo – e l’autore sarebbe anche d’accordo, e anzi ci spera – non riesce a non rivolgersi con un po’ di malcontento. La storia ha comunque un lieto fine, se si considera che il 23 maggio del 1979 a Brandi verrà conferita la cittadinanza onoraria di Trani.

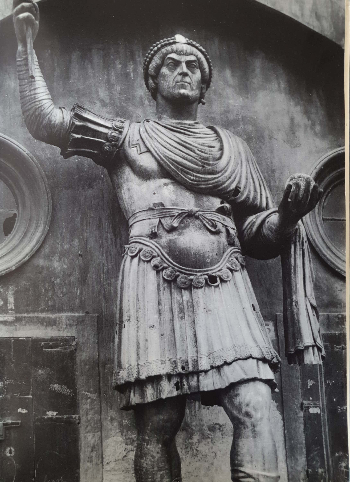

Noi però siamo a Barletta, si diceva, esattamente su Corso Vittorio Emanuele, una delle vie principali della città. Sul fianco sinistro della Basilica del Santo Sepolcro, prospiciente il Corso, è il Colosso: si tratta di una monumentale statua loricata in bronzo alta 5 metri e 10 centimetri, ritraente con tutta probabilità un imperatore. L’atteggiamento solenne, la croce nella mano destra e il globo in quella sinistra sembrano in effetti confermare questa ipotesi. Il tentativo della critica di attribuire un’identità al personaggio raffigurato ha visto infatti avvicendarsi i nomi di più imperatori, partendo dal IV fino ad arrivare all’VIII secolo[2]; i locali però lo chiamano Eraclio, come da tradizione, riferendosi all’Imperatore bizantino Eraclio I (610-641).

A sinistra il Colosso di Barletta in una foto scattata prima della demolizione del Sedile del Popolo nel 1923. A destra il Colosso nell’attuale collocazione (Foto Lacaita, 2020).

Sempre secondo la tradizione, il Colosso fu ritrovato nel porto di Barletta a seguito del naufragio di una nave crociata veneta; esso sarebbe stato parte del bottino del sacco di Costantinopoli del 1204. Quale che sia la causa dell’arrivo del Colosso, certo è che una prima testimonianza scritta risale ad un Editto di Carlo II d’Angiò del 1309, con il quale si autorizzano i frati predicatori a fondere parte della statua per fare la campana della nuova chiesa di Siponto. Sicché braccia e gambe del monumento furono fusi e ripristinati solo in un secondo momento, probabilmente da collocare intorno alla seconda metà del XV secolo. Dopo il ripristino degli arti mancanti, il Colosso venne posto davanti al Sedile del Popolo, luogo in cui rimase fino al 1923 a seguito della demolizione di quest’ultimo[3] .

[1] C. Brandi, Pellegrino di Puglia, Firenze-Milano 2011, p. 49

[2] B. Kiilerich, «The Barletta Colossus Revisited: The Methodological Challenges of an Enigmatic Statue», in Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam Pertinentia 28 (2015): Valentiniano I (364-375), Teodosio I (379-395), Arcadio (383-408), Onorio (393-423), Teodosio II (401-450), Marciano (450-457), Leone I (457-474), Zeno (474-491), Giustiniano (527-565), Eraclio (610-641), un condottiero carolingio anonimo (p. 62, cit.).

[3] Già in Bertarelli 1926 viene riportata la notizia della sistemazione del Colosso «presso il fianco sin. della chiesa, accanto all’antico Sedile del Popolo, da poco demolito» (cit. p. 587).