di Federica Lacaita – Università del Salento

Il piccolo borgo di Monte Sant’Angelo è sulla cima del Gargano. Alle sue pendici si distende la piana di Foggia con i suoi ulivi che arrivano quasi a lambire il mare.

Infine, la basilica. Bellissima e celeste, ma che disattende le aspettative di Brandi. Le pagine dedicate a Monte Sant’Angelo si snodano su un’invettiva tutta dedicata al ‘Monsignor P.’, al punto che la basilica e il borgo sembrano passare in secondo piano – ma solo in apparenza. Sotto il velo si nasconde il pensiero critico del padre del restauro moderno, nonché quell’amore per la Puglia «meraviglioso, austero, paese arcaico»[1] che merita di essere preservato dagli abbagli della modernità. Come accadeva anche a Trani, Brandi non è disposto a perdonare i grossolani errori di una gestione che tenta maldestramente di fare del turismo – e maldestramente ci riesce, alla fine, ma con notevoli perdite ([2]). Sotto questo aspetto la storia di Monte Sant’Angelo copre un arco di più di mezzo secolo di storia: il corpo di fabbrica di cui l’autore denunciava l’edificazione è ancora lì. Ed è lui, prima ancora della basilica, ad accogliere i visitatori.

La basilica-santuario, invece, vanta una storia millenaria: nel Liber de Apparitione S. Michaelis in Monte Gargano, un’operetta la cui datazione viene fatta risalire alla fine dell’VIII-inizi nel IX secolo, viene narrata la leggenda delle prime apparizioni di San Michele. Gli studi hanno evidenziato l’appartenenza di alcuni degli elementi contenuti nella narrazione ad una matrice orientale, probabilmente costantinopolitana e da far rimontare al V secolo[3]; il successivo affermarsi del culto micaelico sarebbe però da attribuirsi all’arrivo dei longobardi in Italia.

Attualmente la basilica-santuario si apre su un cortile centrale all’altezza del piano stradale. Si tratta di un edificio imponente articolato su due livelli: il livello superiore consta di un monumentale ingresso a due fornici a sesto acuto sormontati da un frontone triangolare, risalente al 1865; al centro del timpano si innesta l’edicola contenente la statua di San Michele, comunemente attribuita al Sansovino. Ad Est è invece il campanile ottagonale di epoca angioina.

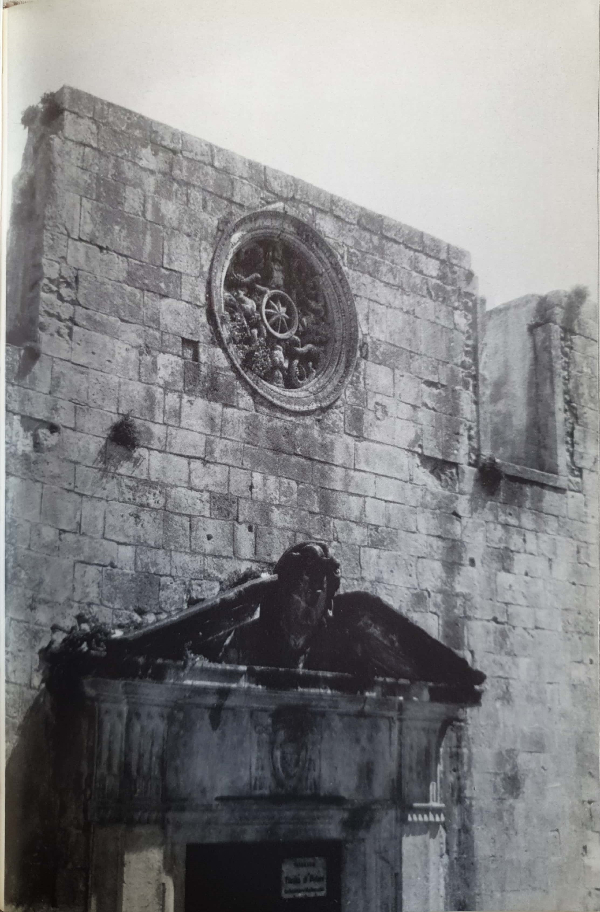

Particolari del portale di ingresso della Basilica. Il confronto è tra la foto di E. Crea a sinistra (in Brandi, Pellegrino di Puglia, ed. 1977) e – a destra – con la foto dello stato attuale di F. Lacaita (2020)

Dello stesso periodo sono anche i due portali che immettono nel vestibolo interno: il sinistro è stato recentemente arricchito da una porta di bronzo che racconta la storia del Santuario dalle origini al pellegrinaggio di Giovanni Paolo II del 1987; il destro fu invece realizzato dal Maestro Simeone di Monte Sant’Angelo nel 1395 su commissione di Ladislao d’Angiò-Durazzo (1386-1414). Sempre al periodo angioino risalgono l’atrio interno e la scalinata che consente l’accesso alla grotta.

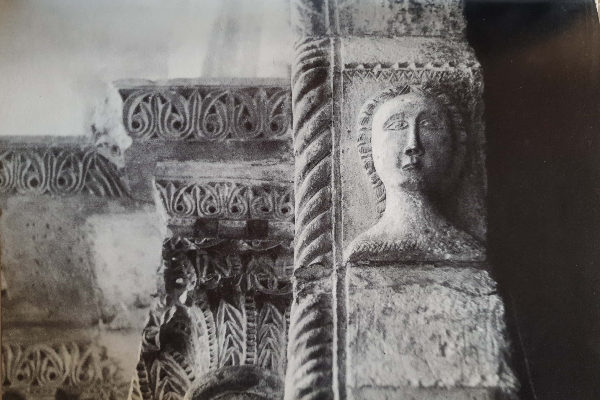

Particolari dello stipite del portale destro della Cattedrale. Il confronto è tra la foto di E. Crea in alto (in Brandi, Pellegrino di Puglia, ed. 1977) e – subito sotto – con la foto dello stato attuale di F. Lacaita (2020)

Giunti al livello inferiore e varcata la cosiddetta ‘Porta del Toro’, si accede all’avancorpo della caverna: qui si apre il portale romanico arricchito dalle porte bronzee ageminate, realizzate a Costantinopoli nel 1076 su commissione di Pantaleone d’Amalfi.

Se il livello superiore è dunque la summa di più interventi attuati dal XIII al XIX secolo, il secondo livello è invece un organismo architettonico autonomo e sviluppatosi in età altomedioevale, comprendente la grotta, la galleria longobarda (portata alla luce dagli scavi patrocinati proprio dal ‘Monsignor P.’ di brandiana memoria[4], tra il 1949 e il ’55 e attualmente sede del Museo Lapidario) e alcune strutture che si sviluppano sull’estremo lato settentrionale. Ovunque le testimonianze che i pellegrini hanno lasciato nel corso del tempo e ovunque, oggi, visitatori da ogni parte del mondo. La grotta è talmente gremita che si ha la sensazione di essere fuori posto. Si decide di risalire in superficie.

Lasciata la grotta, tappa finale è quello straordinario edifizio che è la cosiddetta Tomba di Rotari. Non bisogna fare neanche molta strada: è lì, quasi dirimpetto al cortile della Basilica. È sufficiente scendere alcuni scalini per ritrovarsi tra l’imbocco del rione Junno e il complesso attualmente detto ‘di San Pietro’. Ad esso si accede mediante il portale seicentesco che, originariamente, apparteneva alla Chiesa di San Pietro, la prima parrocchiale di Monte Sant’Angelo demolita per ragioni statiche nel 1894. Di essa rimane anche l’abside, incastonata tra le altre due strutture che fanno parte del complesso: la chiesa di Santa Maria degli Angeli (a destra) e la Tomba di Rotari (a sinistra).

Particolari del portale seicentesco della demolita Chiesa di San Pietro. Il confronto è tra la foto di E. Crea a sinistra (in Brandi, Pellegrino di Puglia, ed. 1977) e – a destra – con la foto dello stato attuale di F. Lacaita (2020)

Quest’ultimo edificio, a discapito del suggestivo ma impreciso appellativo, è oggi conosciuto con il nome di Battistero di San Giovanni in Tumba. La ragione di tale identificazione risiede nelle notizie storiche riportate dal Saraelli sul finire del XVII secolo: egli rendeva nota di una «tribuna di San Giovanni Battista in Tomba consacrata» annessa alla «parrocchiale di S. Pietro»[5]. La fonte, ripresa dallo Schulz nell’Ottocento[6], sembrò trovare riscontri con i successivi scavi che portarono alla luce una vasca circolare – ritenuta parte di un battistero altomedioevale – e tombe scavate nel banco roccioso. L’area venne successivamente blindata dalla costruzione dell’attuale edificio[7], cui si accede mediante un portale architravato relegato nell’angolo sud-ovest.

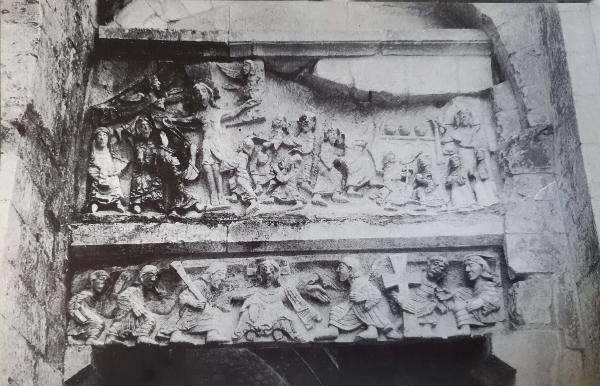

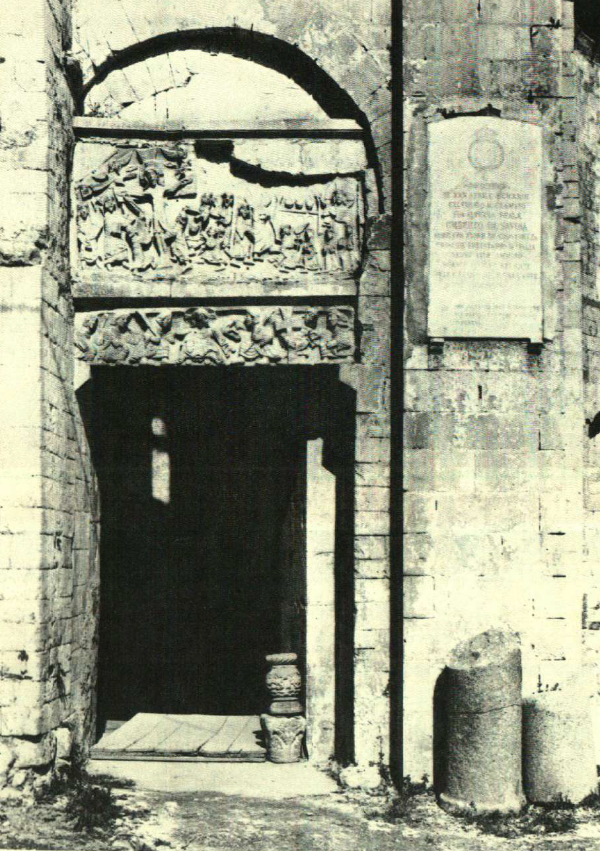

Architrave con scene cristologiche del portale di accesso alla tomba di Rotari. Il confronto è tra la foto di E. Crea in alto (in Brandi, Pellegrino di Puglia, ed. 1977) e – subito sotto – con la foto dello stato attuale di F. Lacaita (2020)

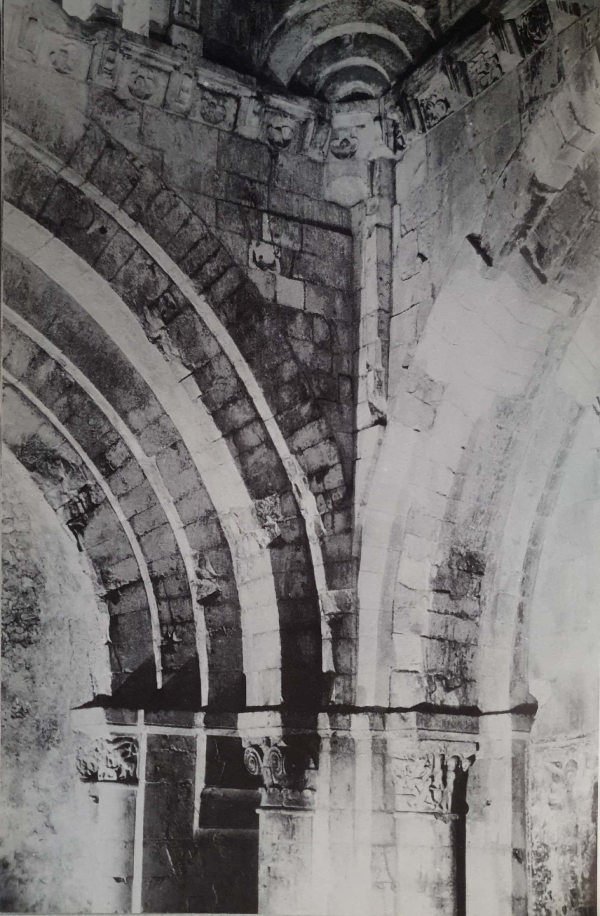

L’interno è contraddistinto da una spiccata verticalità. Il vano cubico del primo livello è caratterizzato da un’abside orientata ad Est e da tre arcate a sesto acuto sui restanti lati del Battistero. Sugli angoli si impostano le quattro trombe da cui si diparte un prisma ottagonale; digradando verso l’alto, il volume si riduce ad un’ellissi che determina l’impianto della calotta della pseudo cupola.

Particolari del primo livello della Tomba di Rotari dell’alzato con le arcatelle. Il confronto è tra la foto di E. Crea a sinistra (in Brandi, Pellegrino di Puglia, ed. 1977) e – a destra – con la foto dello stato attuale di F. Lacaita (2020)

Il rastremarsi dei livelli è scandito da due ordini di finestre, il primo dei quali era cinto da una galleria, oggi visibile solo in parte sul perimetro occidentale[8]. In corrispondenza del primo ordine corrono una cornice marcapiano e un fregio ove le mensole si alternano a rilievi fitomorfi e geometrici compresi entro medaglioni.

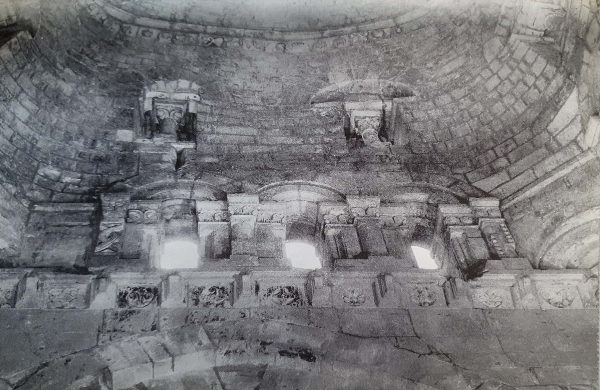

Interno della Tomba di Rotari. Il confronto è tra la foto di E. Crea in alto (in Brandi, Pellegrino di Puglia, ed. 1977) e – subito sotto – con la foto dello stato attuale di F. Lacaita (2020)

Copiosa è anche la decorazione scultorea che interessa i capitelli e raffigurante scene veterotestamentarie, scene della vita di Cristo e allegorie dei Vizi e delle Virtù.

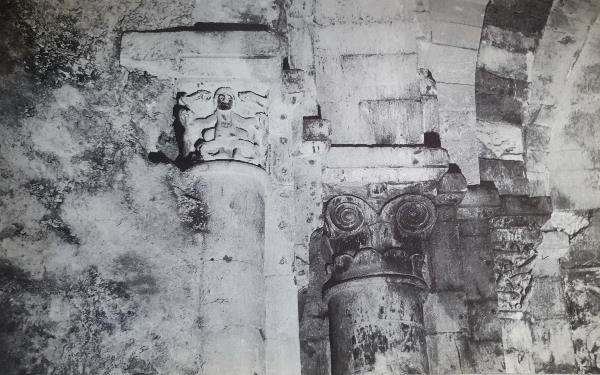

Particolari dei capitelli nella Tomba di Rotari. Il confronto è tra le foto di E. Crea a sinistra (in Brandi, Pellegrino di Puglia, ed. 1977) e – a destra – con le foto dello stato attuale di F. Lacaita (2020). Nella prima foto, i capitelli ospitano Figura femminile con disco, figure angeliche frammentarie, Balaam e l’asina, Il sacrificio di Isacco, nella seconda foto vi è la raffigurazione dell’avaro tormentato dai rettili.

[1] C. BRANDI, Pellegrino di Puglia, Firenze-Milano 2011, p. 28

[2] M. TRANASI, Monte Sant’Angelo negli ultimi due secoli, Bastogi 2013, pp. 264-267

[3] G. OTRANTO, «Genesi, caratteri e diffusione del culto micaelico del Gargano», in Culte et pèlerinages à Saint Michel en Occident. Les trois monts dédiés à l’archange, Actes du Colloque tenu à Cerisy-la-Salle et Mont-Saint-Michel (27-30 septembre 2000), ed. P. BOUET – G. OTRANTO – A.VAUCHEZ, Roma 2003, pp. 43-45.

[4] «Una montagna avete smosso, da un lato, e questo ha reso possibile di scoprire l’antico accesso, l’antico piano di calpestio della Basilica, e forse l’unica costruzione sicuramente longobarda […] il che mi infervorava come non mai, mentre si cercava di decifrare le iscrizioni dei pellegrini remotissimi, che si chiamavano Romualdo, Agilulfo, Vidrigildo, terribilmente peccatori e longobardi, con quei nomi» (Brandi 2011, cit. p. 277).

[5] H.W. Schulz, Denkmäler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, Dresden 1860, p. 253 nt. 1

[6] Ivi, p. 253

[7] M.S. Calò Mariani, «Monte Sant’Angelo. Il complesso monumentale di San Pietro, di Santa Maria Maggiore e del battistero di San Giovanni», 2013, p. 19

[8] Idem