di Federica Lacaita – Università del Salento

Ci si lascia alle spalle Barletta per dirigersi Verso il Gargano. Quest’ultimo tratto di strada, che è diretto verso Nord e sfiora la costa Adriatica, ha veramente dell’incredibile: si passa nel mezzo delle saline di Margherita di Savoia per poi ritrovarsi in una campagna aperta e bruciata dal sole: «campagna al minimo, quasi senza alberi, quasi senza un cespuglio»[1], esattamente come nelle parole di Brandi. Vi sono poi ancora, lungo la strada, i superstiti casolari della bonifica, solitari come le Masserie della Murgia tarantina. Infine, all’orizzonte, si apre il profilo montuoso del Gargano – questo sì, verde e rigoglioso.

La prima sosta dovrebbe dunque essere a Santa Maria di Siponto, ma l’aver trovato il sito chiuso non ha reso possibile la visita. È aperta, invece, l’Abbazia di San Leonardo in Lama Volara. Il complesso si affaccia su una delle arterie principali del Tavoliere, la SS. 89 che collega Foggia a Manfredonia, e resiste come un angolo di quiete nel mezzo del trambusto del traffico. Ma quella che è oggi una strada battuta dall’andirivieni dei camion era, un tempo, una delle principali strade di pellegrinaggio: era da qui che si passava per giungere al Santuario di San Michele a Monte Sant’Angelo, ed era qui che i pellegrini potevano trovare accoglienza e ristoro lungo il cammino. Varcati i cancelli si accede ad un giardino curato e rigoglioso, reso accogliente da alcune panchine sistemate all’ombra degli alberi; un ciottolato segna la via per l’ospedale, a Nord del complesso, e per la chiesa ad Est. Adiacente a quest’ultima, sul lato meridionale, è il convento recentemente restaurato. Ad attirare l’attenzione di Brandi è però l’abbaziale, il cui periodo di fondazione viene fatto risalire tra la fine dell’XI o inizi del XII secolo[2].

Si tratta di un edificio composto da due sole navate, orientate longitudinalmente sull’asse Est-Ovest. Della terza navata – la destra, la cui edificazione probabilmente non fu mai portata a termine[3] – è presente unicamente la prima campata absidale; le due restanti campate sono occupate dai due ambienti sovrapposti, oggi sacrestia, di fondazione teutonica[4]. L’esterno è scandito da una decorazione a lesene e archetti pensili uniti alla copertura per mezzo di una cornice. Dal tetto a una sola falda emergono i due tiburi ottagonali pertinenti la prima e la terza campata di quella che doveva essere, un tempo, la navata centrale. Ad est si apre l’irregolare profilo absidale, dove evidenti appaiono le tracce delle modifiche apportate all’edificio nel corso del tempo. L’abside pertinente alla navata laterale sinistra presenta unicamente delle arcatelle cieche, mentre la destra è completamente liscia. La più interessata dalle decorazioni scultoree è, invece, la maggiore: di particolare rilievo sono i gruppi all’apice e ai lati del finestrone absidale. L’apparecchiatura muraria è modulata ancora da archetti pensili e lesene che si congiungono alla cornice per mezzo di protomi umane e animali. In una delle lesene è incisa la firma, notata anche da Brandi, del Guilielmvs Sacerdvos committente o esecutore delle decorazioni scultoree[5].

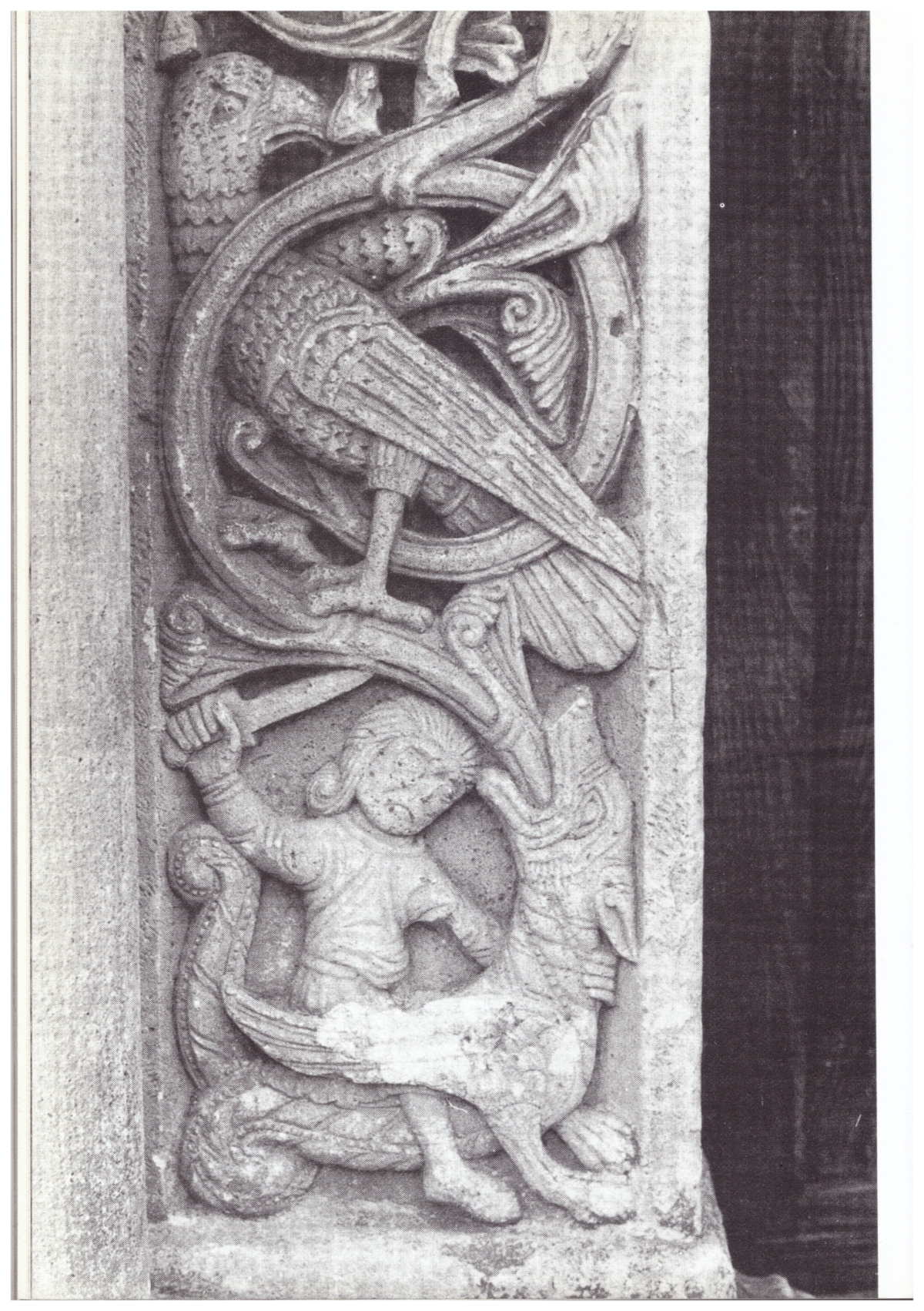

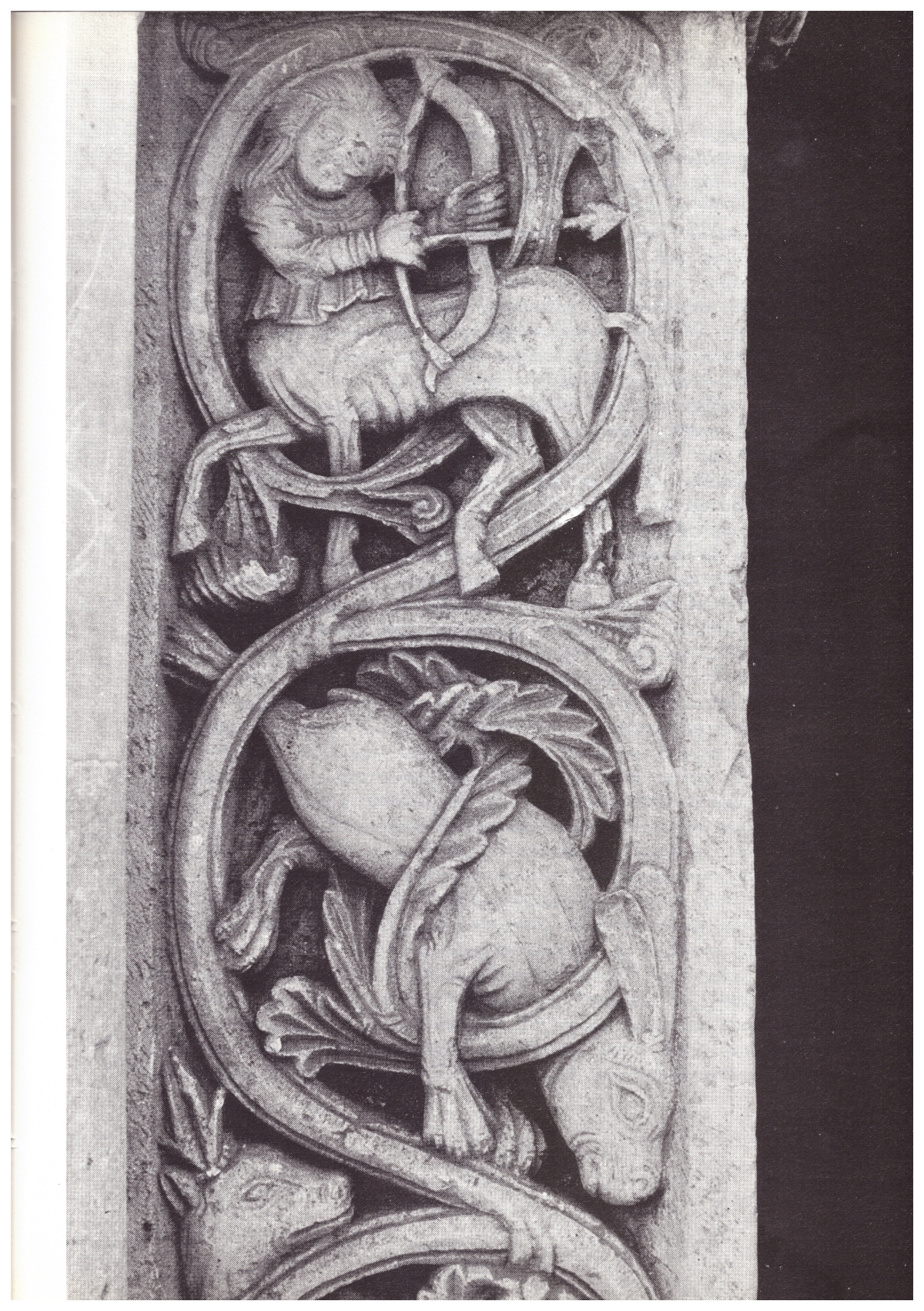

Particolare dello stipite sinistro del portale; a destra in una Foto di Enzo Crea per l’edizione del 1977 di Pellegrino di Puglia, mentre a sinistra nello stato attuale (Foto Lacaita, 2020).

Particolare dello stipite sinistro del portale; a destra in una Foto di Enzo Crea per l’edizione del 1977 di Pellegrino di Puglia, mentre a sinistra nello stato attuale (Foto Lacaita, 2020).

Ad Ovest e a Nord si aprono i portali d’ingresso il maggiore dei quali, per raffinatezza scultorea e fastosità, risulta essere quello settentrionale: esso rimane frontale rispetto la stratam peregrinorum che collegava Troia all’antico abitato di Siponto e, probabilmente per tale ragione, nel corso del tempo ha assunto dignità di ingresso principale. Esso si inserisce in un protiro cuspidato poggiato su colonnine sorrette da mostri stilofori. L’intradosso dell’arco del protiro, decorato da un motivo a palmette, si congiunge alla superficie muraria per mezzo di una strombatura. Qui sono inseriti i rilievi di San Leonardo (a destra) e un pellegrino (a sinistra). Gli stipiti del portale sono decorati da tralci che si snodano a formare delle rotae entro le quali si inseriscono rilievi a carattere zoomorfo; sulla sommità, sorretti in parte da colonnine a fusto liscio, si innestano i capitelli figurati. Nella lunetta è invece il rilievo del Cristo benedicente nella mandorla, sorretto da due angeli. La lunetta è inserita entro tre fasce concentriche, la più intera delle quali riprende il motivo a tralci degli stipiti, in cui si inseriscono i simboli degli Evangelisti accompagnati da una serie di personificazioni del Bene e del Male. La datazione del portale viene generalmente collocata dalla critica tra la fine del XII secolo e i primi decenni del XIII[6].

Il particolare di un capitello figurato del portale con la scena del riposo nella fuga in Egitto: a sinistra in una foto di Enzo Crea per l’edizione del 1977 di Pellegrino di Puglia, a destra nello stato attuale (Foto Lacaita, 2020).

Il particolare di un capitello figurato del portale con i Re Magi: a sinistra in una foto di Enzo Crea per l’edizione del 1977 di Pellegrino di Puglia, a destra nello stato attuale (Foto Lacaita, 2020).

Il particolare di un capitello figurato del portale con San Michele Arcangelo e un pellegrino: a sinistra in una foto di Enzo Crea per l’edizione del 1977 di Pellegrino di Puglia, a destra nello stato attuale (Foto Lacaita, 2020).

Passando all’interno, questo attira l’interesse di Brandi per due differenti ragioni: il rosoncino della volta a botte – corrispondente alla seconda campata della navata maggiore – e il crocifisso ligneo, il cui restauro fu eseguito dall’I.C.R. nel 1957. Fondamentale dunque la testimonianza di Brandi, che ne rileva l’espressione enigmatica e agonizzante prima del restauro, e quella immediatamente successiva dagli occhi «aperti, sgranati come noci fuori dal mallo»[7].

Il rosoncino, invece, altro non è che una finestrella da cui il 21 giugno s’infila un raggio di sole. Ma non è il 21 giugno, ed è forse per questo che non ci sono turisti.

In conclusione a San Leonardo si sperimenta per la prima volta nel corso di questo lungo tragitto una sensazione molto particolare e impossibile da ignorare, che ben si adatta all’impressione restituita da Brandi: ci si sente pellegrini. Lo stesso tema ricorre anche nei capitelli istoriati, che ricordano al viaggiatore i motivi pregnanti del pellegrinaggio salvifico.

[1] C. Brandi, Pellegrino di Puglia, Firenze-Milano 2011, p. 162

[2] A. D’Ardes, «Note intorno alle vicende architettoniche del complesso abbaziale di San Leonardo in “Lama Volara” presso Siponto», in Cabreo di San Leonardo (XVII secolo), ed. A. Ventura, Manfredonia 1999, p. 39

[3] L. Derosa, «La scultura di San Leonardo di Siponto e magister Guilielmus», in San Leonardo di Siponto: cella monastica, canonica, “domus Theutonicorum” Atti del Convegno (Manfredonia 2005), Galatina 2006, p. 182

[4] D’Ardes 1999, p. 44

[5] Derosa 2006, pp. 200-201

[6] Ivi, p. 184; 195-196.

[7] Brandi 2011, p. 163.