di Federica Lacaita – Università del Salento

Il viaggio di Brandi da Gravina prosegue verso Ovest in direzione Acerenza, percorrendo le orme del Bertaux e risalendo la valle del Bradano determinato a non lasciarsi sfuggire una visita al Duomo di Acerenza. Si è dunque in Lucania, in un piccolo borgo di circa 3000 abitanti situato a 800 mt. sul livello del mare, «un’acropoli […] più antica della sua antichità»[1]. Ancora oggi il Duomo di Acerenza domina una vallata ricca, dai colori cangianti, tra vigneti e polmoni verdi, resistenza di una natura incontaminata.

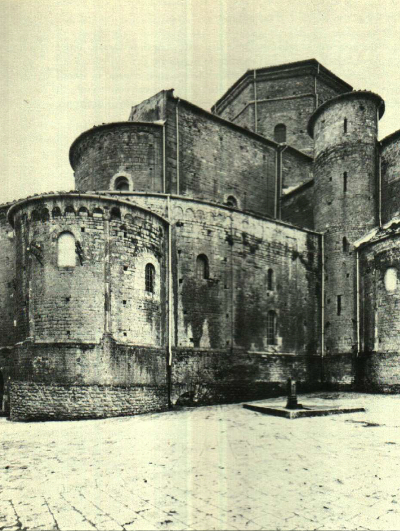

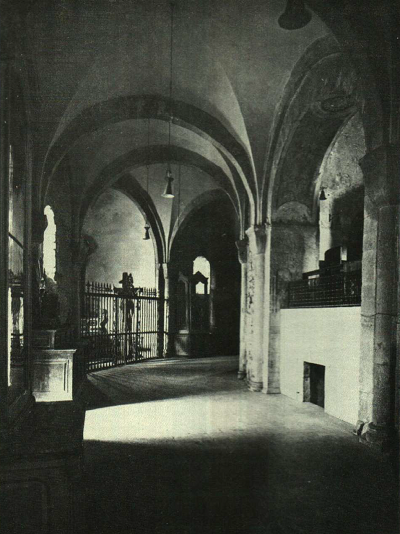

Nelle parole di Brandi il Duomo è un monumento che sembra «caduto come un aerolite, nei luoghi più impensati», ed è infatti ancora così che appare la Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Canio Vescovo, un edificio composto di tre navate con ampio coro e cappelle radiali ed esteso su un’area totale di 2050 mq. L’edificazione, avvenuta nella seconda metà dell’XI secolo, fu promossa dal Vescovo Arnaldo sull’onda della Rekatholisierung normanna[2].

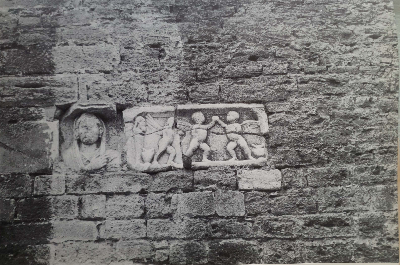

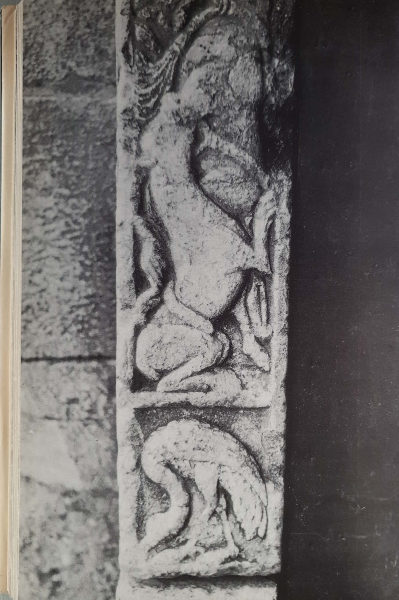

Continua dunque l’autore: «La piazza [l’attuale Largo Arnaldo, ndr.] è piccola, e il campanile reca incastonati pietre e rilievi e iscrizioni romani»[3]; non si fa menzione diretta del portale, di cui tuttavia l’edizione del ‘77 riporta sia il mostro stiloforo che un particolare del rilievo dello stipite.

Particolari dei rilievi antichi incastonati nel campanile della Cattedrale, del mostro stiloforo e di alcuni rilievi dello stipite del portale principale. Il confronto è tra le foto di E. Crea a sinistra (in Brandi, Pellegrino di Puglia, ed. 1977) e – a destra – con le foto dello stato attuale di F. Lacaita (2020).

Brandi si lascia rapire dai possenti spazi interni della Cattedrale e dall’ampiezza di quel capocroce «francesissimo»[4] il cui coro e deambulatorio gli suggeriscono numerose affinità tra la classicità romana e il romanico francese.

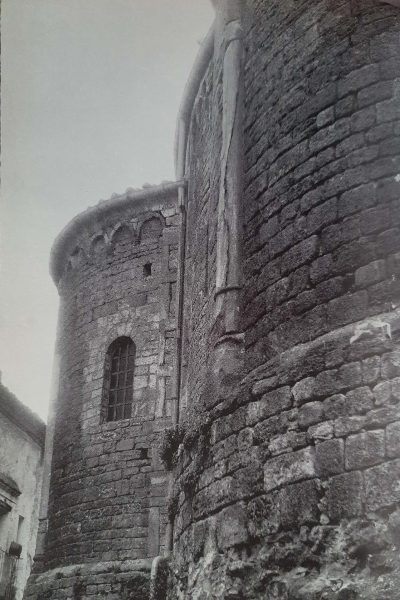

Infine è l’esterno dove è impossibile «non pensare alla tribuna di Santa Maria del Fiore. Nessuno mi leverà dalla mente che Arnolfo […] non abbia visto Acerenza […]»[5]: ed in effetti le parole dell’autore magnificano il giro absidale di Acerenza che «appartiene alla più elevata architettura»[6], tra torri scalari, esedre e suggestioni bizantine.

Esterni della Cattedrale a confronto tra la foto di E. Crea a sinistra (in Brandi, Pellegrino di Puglia, ed. 1977) e – a destra e subito sotto- le foto dello stato attuale di F. Lacaita (2020)

[1] C. Brandi, Pellegrino di Puglia, Firenze-Milano 2011, p.125

[2] F. Sogliani, «Le cattedrali scomparse della Lucania», in Le cattedrali della Basilicata, L’adeguamento liturgico delle chiese madri nella regione ecclesiastica lucana, ed. A. Pagliuca, Roma 2018, pp. 126-127

[3] C. Brandi, Pellegrino di Puglia, Firenze-Milano 2011, p.137

[4] Ivi, p. 136.

[5] Ivi, p. 138.

[6] Idem.