di Valentina Langellotti – Università del Salento

Quando si arriva a Taranto, da qualunque punto di partenza, la prima cosa che si osserva è il mare. Il mare è il protagonista indiscusso della città, che è interamente costeggiata da esso. Non vorrei soffermarmi sui suoi difetti, come Cesare Brandi negli anni ‘60, quando ancora “Taranto era una città di provincia quasi africana”[1] perché credo che dalla sua visita la città si sia evoluta attraverso un processo di modernizzazione.

Proprio negli ultimi anni si è assistito ad un incremento dei turisti nella città, non solo per il museo, che Brandi ha anche visitato, ma anche per il Castello Aragonese e per gli ipogei che si trovano nel sottosuolo della città vecchia. Il museo all’epoca di Brandi non aveva il medesimo allestimento che presenta oggi: nel corso dei decenni il museo si è evoluto e con esso la città.

Purtroppo, Taranto è sempre stata denigrata come città, sia dai vari governatori che dai propri cittadini, ma con il passare del tempo si è cercato di mostrare una nuova faccia della città. Questo è stato possibile attraverso l’organizzazione di alcuni eventi, che hanno portato lustro e riconoscimenti a Taranto; hanno contribuito alla crescita della città anche organizzazioni nate nel territorio e impegnate a costruirne un’immagine nuova.

Di Taranto, Brandi, non mostra avere una grande opinione in quanto sostiene che “Una città che, posta in un sito singolarissimo, potrebbe essere stupenda: e invece è squallida”.[2] Continua, poi, analizzando con severità alcune zone delle città; ma personalmente credo che si debba guardarla in maniera differente. Brandi credeva che tutto avrebbe potuto essere bellissimo e affascinante, rammaricato anche per “quei volenterosi che intendono riaprire Taranto ad una cultura moderna”.[3]

In Taranto c’è un potenziale che è differente dalle altre città della Puglia, proprio per la sua posizione strategica, che è stata sfruttata nel corso dei secoli: dalla fondazione per mano degli Spartani, alla basi militari durante le Guerre, alle grandi industrie metallurgiche tra cui l’Italsider.

Mai nessuno però ha guardato oltre, dovremmo arrivare, dopo alcuni esempi sporadici – come il monumento a Paisiello, che per Brandi avrebbe dovuto essere un “fulmine astratto, solidificato all’ingresso della città vecchia”[4]– a qualche decennio fa. Difatti, solo in questi ultimi anni si è cercato di riorganizzare l’assetto di Taranto e di sfruttare la storia sulle sue origini mitiche e storiche.

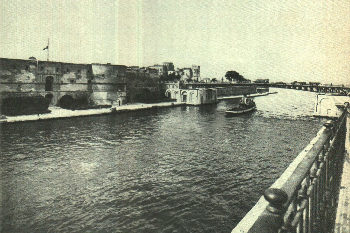

I suoi punti di forza potrebbero essere non solo i monumenti, ma anche la sua storia e la sua particolare conformazione. Inoltre, è presente sul territorio tarantino uno dei più importanti musei archeologici della regione, il MArTA, con al suo interno innumerevoli manufatti di varie tipologie. Il nuovo allestimento moderno e la funzionale campagna di promozione portano un notevole numero di visitatori al suo interno. Non solo più turisti al Museo, ma anche al Castello Aragonese, sito appartenente alla Marina Militare, che non solo permette di visitare il sito, ma che si è fatta carico di spese per lavori di manutenzione e ristrutturazione del sito stesso. Al sito appartiene anche il Ponte Girevole, chiamato così per la sua particolare modalità di apertura, che incanta tutte le persone che accorrono ad osservarlo. Il ponte si apre sia per controlli di manutenzione che per determinate occasioni più ufficiali, come il passaggio di navi militari che devono entrare nel Mar piccolo – dove si trova l’arsenale vecchio – oppure per il passaggio della tipica processione per mare della Statua di San Cataldo, che si tiene durante i festeggiamenti del Santo patrono.

A sinistra, foto del ponte sul Mar Piccolo di A. Ambrosini (in Brandi, Pellegrino di Puglia, ed. 1960). A destra, l’attuale Taranto nella foto di V. Langellotti (2020)

Importante, ma molto sottovalutata è la Città Vecchia, che al suo interno costudisce il Duomo, di origini antiche, “poi fu rifatto verso il secolo undicesimo in forme che non assomigliano per nulla a quelle pugliesi, ma neanche a quelle bizantine del tempo”[5]; Brandi dedicò una particolare descrizione all’antica Cattedrale, che al suo interno racchiude molte fasi decorative, diverse sia per gusto, che per epoca. Il borgo antico racchiude in sé tanta tradizione e cultura popolare. Centro nevralgico della città fino allo spostamento nel Borgo Umbertino, diventato poi il centro di Taranto.

A sinistra, foto della Cattedrale di Taranto di A. Ambrosini (in Brandi, Pellegrino di Puglia, ed. 1960). A destra, stato attuale nella foto di V. Langellotti (2020)

Sempre nella città vecchia attualmente si stanno riscoprendo alcuni palazzi, appartenuti alla nobiltà tarantina in epoche passate e si sta cercando di ristrutturarli, per “far rinascere” il Borgo Antico.

Come anche Brandi notò al suo tempo, la città è molto condizionata dalla presenza militare e dalle attività industriali, che nel corso del tempo hanno reso la città poco considerata per le sue vere e autentiche bellezze.

Durante i mesi di emergenza la città, come tutte le altre, è rimasta pressoché immobile. Se la si volesse visitare sarebbe necessario, come in ogni altra città, rispettare tutte le norme di sicurezza. Sia il castello che il museo per rispettare tali norme, hanno organizzato delle visite guidate per un ristretto numero di persone, onde evitare un sovraffollamento.

La speranza è quella – tuttavia – di superare questa pandemia, per avviare non solo una ripresa economica, ma anche per proseguire la valorizzare della città, per renderla una ‘singolarissima meraviglia’.

[1] Cesare Brandi, Pellegrino di Puglia edizione 60’, pag. 128.

[2] Cesare Brandi, Pellegrino di Puglia edizione 60’, pag. 124

[3] Ibidem, pag. 124

[4] Ibidem, pag. 126

[5] Ibidem, pag. 126