di Federica Lacaita – Università del Salento

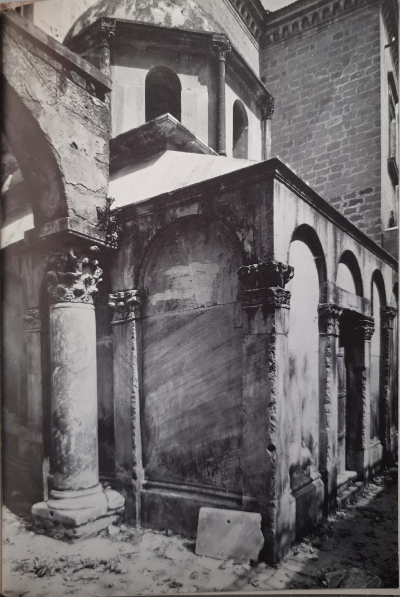

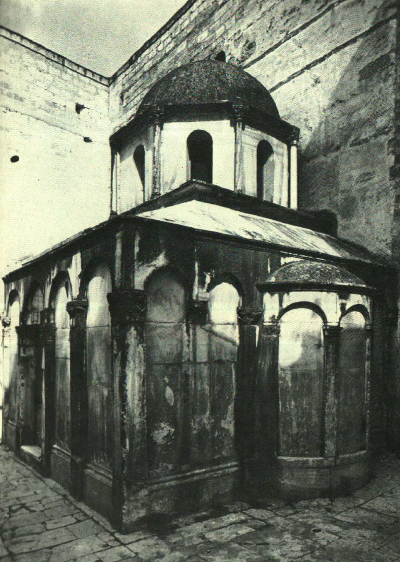

Il Mausoleo di Boemondo, l’ultimo luogo raccontato da Brandi nel suo Pellegrino di Puglia, si cela dietro il portone del transetto meridionale, e qui la visita mi è gentilmente concessa dal custode della – deserta – cattedrale di San Sabino. Nel cortile è, appunto, il mausoleo di Boemondo commissionato probabilmente dalla madre Alberada e realizzato tra il 1118 e il 1120: si tratta di un monumento a pianta quadrata sormontato da una cupola emisferica su tamburo ottagonale recante iscrizioni commemorative. L’esterno è interamente rivestito da lastre di marmo proconnesio[1] e modulato sul ritmo delle paraste e delle relative arcate cieche. Sul lato Est si apre l’abside semicircolare, anch’essa decorata da arcate cieche e relative lesene. Il fianco settentrionale del mausoleo è addossato al muro del transetto della chiesa, cui era in origine collegato per mezzo di un porticato[2] – oggi visibile solo nei suoi resti.

Esterni del Mausoleo a confronto tra la foto di E. Crea a sinistra (in Brandi, Pellegrino di Puglia, ed. 1977) e – a destra – la foto dello stato attuale di F. Lacaita (2020)

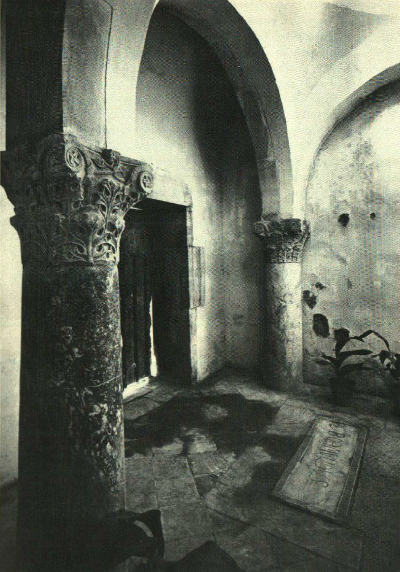

Forse per questa ragione la cupola è decentrata, cosa che si percepisce chiaramente una volta varcato l’ingresso del mausoleo: l’ottagono del tamburo si innesta su quattro trombe angolari che in parte scaricano sul muro Nord e in parte sul muro Ovest, mentre a Sud e ad Est, non incrociando le pareti, finiscono con l’impostarsi su due colonne dai capitelli a foglie d’acanto. D’altra parte l’interno è spoglio, fatta eccezione per la lastra pavimentale che reca la scritta ‘BOAMVNDVS’.

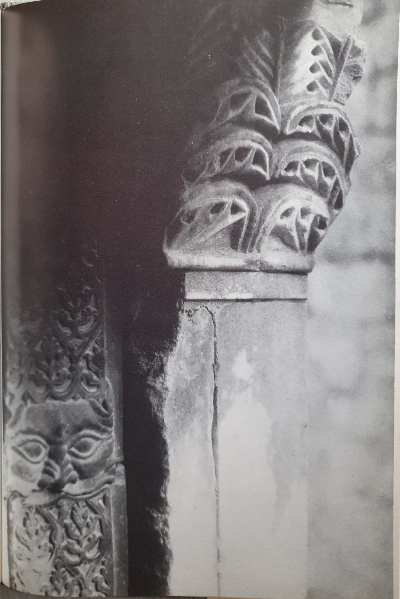

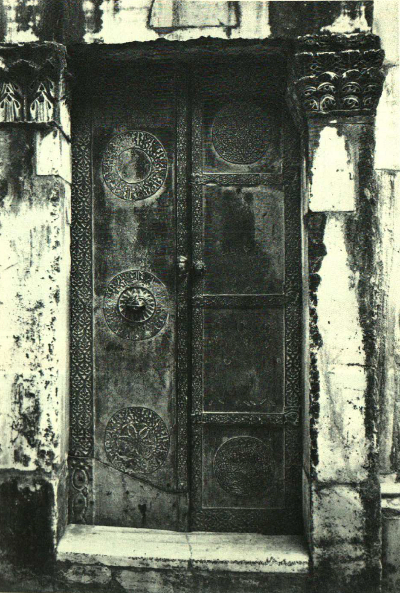

Le porte, infine, rimangono problematiche ancora oggi per la loro interpretazione e datazione[3]. Si tratta di due valve di bronzo ageminato in argento, di dimensioni diverse, comprese entro un portale sorretto da due paraste con capitelli diversi l’uno dall’altro – probabilmente anche nelle maestranze [4].

Particolari dei capitelli del portale a confronto tra la foto di E. Crea a sinistra (in Brandi, Pellegrino di Puglia, ed. 1977) e, a destra, la foto dello stato attuale di F. Lacaita (2020)

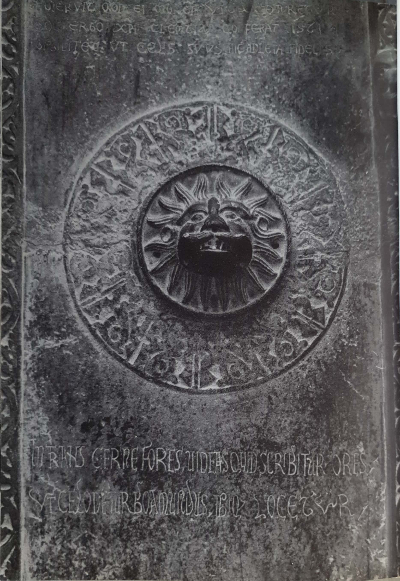

I battenti del portale constano di due ante: la sinistra, di dimensione maggiore, presenta tre dischi decorati con motivi arabeggianti che imitano la scrittura cufica; quella centrale presenta una protome leonina reggi-battente.

Particolari dei battenti a confronto tra la foto di E. Crea a sinistra (in Brandi, Pellegrino di Puglia, ed. 1977) e, a destra, la foto dello stato attuale di F. Lacaita (2020)

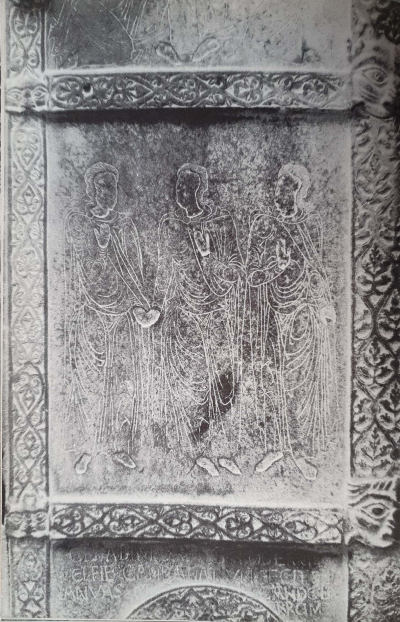

Tra l’una e l’altra sono incisi i versi elegiaci dedicati a Boemondo. La valva destra è divisa in quattro sezioni da cornici; il riquadro superiore e quello inferiore, che riprendono il motivo dei dischi del battente sinistro, presentano decorazioni geometriche a carattere fitomorfo; nei due riquadri centrali sono invece due scene figurate. L’ipotesi più largamente accettata dalla critica vede nel primo riquadro le figure di Boemondo e Ruggero Borsa inginocchiate davanti alla croce del Cristo; nella seconda Boemondo II, Guglielmo e Tancredi, eredi degli Altavilla, che stanziano in piedi in concordia.

Particolari dei battenti a confronto tra la foto di E. Crea a sinistra (in Brandi, Pellegrino di Puglia, ed. 1977) e, a destra, la foto dello stato attuale di F. Lacaita (2020)

Più in generale, l’intera interpretazione del monumento è oggi resa particolarmente difficoltosa dai numerosi e accertati interventi di restauro che ne hanno modificato l’aspetto nel corso del tempo. Si riporta, a titolo di confronto, l’incisione che corredava il volume dell’abate Richard-Claude de Saint Non, Voyage pittoresque ou description des Royames de Naples et de Sicile del 1783, in cui il mausoleo appare coperto da un tetto piramidale[5].

È ad ogni modo evidente, come anche accertato dalle indagini compiute in seno ai recenti restauri ed evidenziato a più riprese dalla critica, il profondo influsso di provenienza islamica e bizantina tesi, evidentemente, a rimarcare lo stretto legame che intercorreva tra Boemondo e i territori orientali – quello stesso legame che lo stesso Brandi rimarca nelle sue pagine dedicate al ‘principe di Antiochia’.

[1] L. Derosa, «Le applicazioni scultoree del Mausoleo di Boemondo a Canosa», in “Unde boat mounds quanti fuerit Boamundus”. Boemondo I di Altavilla. Un normanno tra Occidente e Oriente, Atti del Convegno di studio (Canosa di Puglia, 5-6-7 maggio 2011), a cura di C.D. Fonseca – P. Ieva, Bari 2015, p. 271.

[2] P. Belli d’Elia, Alle sorgenti del romanico. Puglia XI secolo, Bari 1987, p. 96.

[3] Belli d’Elia 1987, pp. 95.96; F. Vona, «Le porte di Monte Sant’Angelo e di Canosa: tecnologie a confronto», in Le porte del Paradiso, arte e tecnologia bizantina tra Italia e Mediterraneo, ed. A. Iacobini, Roma 2009 pp. 384-398; Delle Donne, «Le iscrizioni del mausoleo di Boemondo d’Altavilla a Canosa», in Archivio Normanno Svevo 3 (2012), pp. 7-18.

[4] De Rosa 2015, pp. 273-274, vd. Capitello «5» e «6».

[5] J.C. Richard de Saint Non, Voyage pittoresque ou description des Royames de Naples ed de Sicile, III (III voll.), Paris 1783, p. 34